Constituição Cidadã: 30 anos depois

Acesso à educação ainda é desigual

29/10/2018 10h00 | Atualizado em 26/11/2018 14h18

Além das eleições, outubro de 2018 marcou os 30 anos da Constituição Federal, celebrados no dia 5 deste mês. Pelo potencial de transformação social, a educação (acompanhada da cultura e do esporte) mereceu um capítulo inteiro na Carta Magna de 1988, o qual definiu sete princípios para o tema: liberdade, gratuidade, pluralismo de ideias, valorização do profissional, qualidade, gestão democrática e piso salarial nacional. Apesar de ter sido uma das questões centrais nas discussões da então Assembleia Nacional Constituinte, ainda hoje a educação está longe do sonhado, como mostra esta reportagem, que dá continuidade à série Constituição Cidadã.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

“Na nossa primeira constituição republicana, em 1891, a educação é um tema quase ausente. Ele aparece na questão do voto, proibindo o [voto do] analfabeto, e diz que o ensino passa a ser laico”, destaca o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), José Gonçalves Gondra. Para ele, um avanço da Constituição de 1988 foi a previsão de um Plano Nacional de Educação (PNE) decenal, que só teve sua primeira edição em 2014.

“É a primeira vez que temos na história um plano nacional educação, que estabelece 20 grandes metas para serem executadas de 2014 a 2023. O PNE traz o aumento progressivo do percentual do PIB a ser aplicado em educação. A ideia do plano é erradicar o analfabetismo, universalizar o ensino básico, assim como expandir o ensino superior e a formação de pesquisadores”, explica Gondra.

Apesar das dificuldades, educação básica caminha

A Constituição de 1988 tornou a educação básica obrigatória. Hoje, após alterações feitas em 2009, o texto constitucional passou a prever o acesso gratuito à educação a partir da pré-escola, aos quatro anos de idade, até o fim do Ensino Médio, mas deixou de fora o Ensino Superior e as creches.

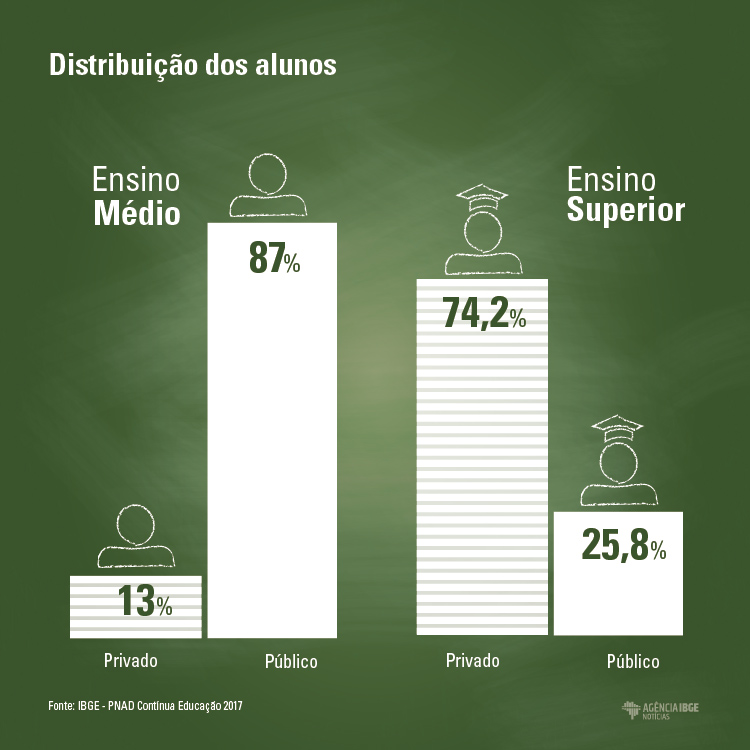

“No [Ensino] Fundamental e Médio, você tem que suprir a demanda de educação para uma população enorme como a brasileira, o que acaba ocorrendo preponderantemente na rede pública. Já no Ensino Superior, o governo até oferece instituições de ensino públicas, porém, as instituições particulares têm espaço para ampliar a oferta e pegar essas pessoas que não conseguem ingressar nas públicas, que [têm vagas] limitadas”, explica a analista do IBGE, Marina Águas.

Já o analfabetismo, indicador básico em termos de educação, tem evoluído com o passar dos anos no Brasil, embora ainda não no ritmo desejado. Antes em proporção alarmante no país, hoje o problema é concentrado principalmente na população idosa que no passado não teve acesso ao ensino.

“O analfabetismo, hoje, é muito mais uma questão de ‘estoque’ que de criação de novos analfabetos. Quem está entrando no ciclo escolar está se alfabetizando. O problema é quem já saiu ou nunca entrou nesse ciclo, que é o nosso ‘estoque’ de quem não sabe ler ou escrever”, avalia Marina.

Para ela, as diferenças regionais no que diz respeito ao analfabetismo também é um grave problema: “Quando você vai ao Distrito Federal tem 2,5% de analfabetos, enquanto em Alagoas eles são 18,2%. É algo que tem que ser considerado”.

De acordo com Marina, no Brasil a cor da pele também é elemento essencial nas análises sobre as desigualdades de acesso à educação: “Tem toda uma questão social porque a cor tem uma relação com uma questão estrutural de renda da população. É um indicativo de certa vulnerabilidade. Sabemos que a taxa de analfabetismo, por exemplo, entre pretos ou pardos e brancos tem uma distância muito grande [entre elas]”.

“Sortudo”, Ernesto Mané Junior se considera um caso de exceção na realidade brasileira. Ele é doutor em Física Nuclear pela Universidade de Manchester, Inglaterra, e, desde 2014, diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. De cor preta, ele avalia que o sucesso na carreira profissional e acadêmica está longe de ser apenas uma questão de mérito:

“Eu tive uma trajetória que me favoreceu em alguns sentidos. Eu venho de uma família de classe média, estudei em escolas particulares até o ensino fundamental e, no Ensino Médio, fui por opção para um instituto federal técnico. Além disso, meus pais tinham ensino superior. Essa herança do capital cultural é definidora. Nesse sentido, eu tive sorte”.

Porém, a situação social mais favorável não impediu que o preconceito racial afetasse a ascensão profissional e acadêmica de Ernesto, mesmo que de forma sutil. “Eu era a única pessoa negra da minha sala, com algumas exceções. Sempre foi algo constante”, lembra. “Eu senti discriminação racial mesmo na Inglaterra, de uma forma velada. Tinha a sensação de ser uma pessoa exótica, tinha a sensação de ser até um impostor”, conta o diplomata.

Hoje, a desigualdade no acesso à educação ainda é facilmente demonstrada nos dados coletados pelo IBGE, uma realidade contra a qual a Constituição de 1988 deu o primeiro passo para tentar resolver o problema. Do seu jeito, o diplomata Ernesto busca dar uma resposta: “Atuo voluntariamente como tutor de pessoas que tentam concursos, geralmente negros. Os jovens da periferia dificilmente têm gente que acredite neles, o que não falta é gente para dizer que eles vão virar bandidos, que não servem para nada. Estou tentando no chão de fábrica”.